Nicola Fanizza

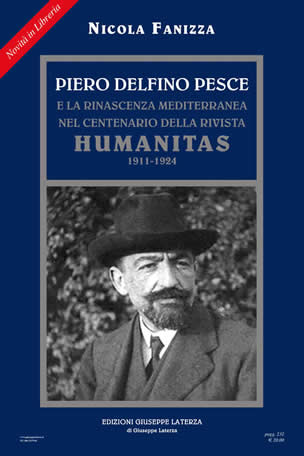

PIERO DELFINO PESCE

Capitolo I

L’avventura editoriale di «Aspasia»

(1899-1900)

Gli anni napoletani

La visione dalla terrazza della casa paterna – che dà sul

grande giardino del palazzo dei Pesce – dei filari di peonie

e di alberi rari ed esotici; il profumo intenso e inebriante che esalava

in primavera dai fiori degli alberi di limone; lo stupore che investiva

lo sguardo quando, a volte, si individuava sui rami di quegli alberi

la presenza di uccelli dai colori sgargianti e dalla forma straordinaria;

i ricordi di mia madre che da quella terrazza si era trovata casualmente

ad osservare i rituali amorosi che avevano come protagonisti due

fratelli (figli di Piero Delfino Pesce) e due sorelle (figlie

di Vincenzo Fanizza), che abitavano in una casa contigua al giardino;

la prossimità distanziante da una persona di cui i miei genitori

parlavano spesso; il debito inconfessabile che si ha nei confronti

del proprio padre; e, infine, il desiderio di scrivere qualcosa che

abbia comunque a che fare con la città in cui si è nati.

A tutto ciò va aggiunto la casualità legata a un furto:

i ladri riuscirono a trafugare parte dei mobili – che, dopo la

vendita del palazzo, erano stati trasferiti nella casa dello scrivente –,

però, fortunatamente, abbandonarono per terra le lettere contenute

in un comò. Sono più o meno queste le motivazioni che – insieme

alla lettura di alcune di quelle lettere – hanno dato luogo alla

presente ricerca, che è incentrata sulla figura di Piero Delfino

Pesce e sulle sue imprese editoriali: la rivista quindicinale «Aspasia» (1899-1900)

e la rivista settimanale «Humanitas» (1911-1924). Fu chiamata

Humanitas anche la sua casa editrice.

Piero Delfino Pesce nacque a Mola di Bari il 1° giugno del 1874.

Era il primo di sette figli di un uomo di idee liberali e repubblicane

che da ragazzo era scappato da casa per arruolarsi, allo scoppio della

terza guerra di Indipendenza, nei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi

e che sempre fu molto attento alla educazione dei suoi figli.

Dopo aver conseguito nel 1892 la maturità classica presso il

liceo di Molfetta, Pesce si trasferì in Campania per frequentare

la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di

Napoli. Qui incontrò Niccolò van Westerhout, un giovane

musicista di Mola che viveva da alcuni anni nella città partenopea.

Il compositore di origine olandese aveva rifiutato di seguire pedissequamente

la tradizione operistica italiana e aveva cercato di svecchiarla, rifacendosi

principalmente a Riccardo Wagner. La prima rappresentazione del Cimbelino di

Van Westerhout era andata in scena, nel Teatro Argentina di Roma, l’8

aprile 1892. E in quell’occasione il pubblico, insieme alla critica,

aveva accolto in modo lusinghiero l’esecuzione dell’opera.

Da qui la visibilità pubblica del suo autore e i suoi legami

con i maggiori rappresentanti della cultura napoletana del tempo. Van

Westerhout, infatti, instaurò rapporti amicali con Giulio Massimo

Scalinger, Roberto Bracco, Arturo Colautti, Salvatore di Giacomo

e Gabriele d’Annunzio.

A proposito di quest’ultimo, va detto che visse a Napoli dal

1891 alla fine del 1893 e sembra ormai certo che van Westerhout abbia

contribuito alla sua iniziazione «wagneriana».

D’Annunzio andava a trovare spesso il musicista molese nella

sua casa e, come si evince dalla testimonianza del comune amico Salvatore

Procida, «teneva per ore e ore van Westerhout al piano. Credo

che avremo letto, in meno di un anno, dieci volte il Tristano e

Isotta. Gabriele scriveva in quel tempo il Trionfo della morte. Tristano

ne occupava lo spirito con una morbosa ossessione. Voleva udire e riudire

il preludio assillante e pigliava appunti e quasi si attaccava cogli

occhi alla pagina che inizia con la tortura del filtro».

Un anno dopo la morte di van Westerhout, avvenuta il 21 agosto 1898,

Pesce farà stampare, in memoria del giovane compositore, un numero

doppio di «Aspasia». Sempre su questa rivista, nel

fascicolo del 25 novembre 1900, verrà riprodotto un articolo

del «Mattino» di Napoli, Doña Flor a Breslavia. Si

tratta della traduzione dal tedesco di una recensione – apparsa

sul quotidiano della Slesia «Schlesische Zeitung» – inerente

alla messa in scena, nel Lobe-Theater di Breslavia, della Doña

Flor di van Westerhout. Qui l’«anonimo» critico

musicale tedesco dice di aver «assistito a un vero trionfo, per

quanto postumo di un talento musicale indiscutibile»; che quella

di van Westerhout è una «musica piena di fuoco, di profonda

efficacia drammatica, ricca di passione e di colorito»; e, infine,

che «Doña Flor si darà presto ad Amburgo

e Dresda».

Pesce, durante gli anni napoletani, segue le lezioni di Giovanni

Bovio, il quale contribuisce in modo sensibile alla sua formazione

intellettuale e politica. Tuttavia in questo periodo i suoi interessi

sono precipuamente musicali: «A Napoli come talvolta avviene – scrive

Pesce –, fioriva la primavera lirica. Al San Carlo, che i giornaletti

umoristici avevano ribattezzato San Gaetano per la invadenza, in cartellone,

del repertorio donizzettiano, De Lucia e Battistini; al vecchio Fondo,

rimesso a nuovo col nome di Mercadante dalla Ditta Sonzogno per cura

del leccese Nicola Dasparo, repertorio francese con tenore Castellano

e il soprano Agresti, che era una Aida insuperabile. Ma noi studenti

si andava più volentieri al Bellini, non perché il posto

costasse meno, che gli studenti che non sgobbano non hanno di queste

malinconie, ma perché avevamo scoperto un giovane tenore meraviglioso,

giovanissimo e già tanto tanto bravo, ed eravamo come fieri

e gelosi della valorizzazione di questa nostra scoperta. Vi andavamo

per Caruso, e anche e più, per Annina Franco, che, in Faust,

era una Margherita ideale, bella brava squisita appassionata cantatrice

di cui eravamo tutti pazzamente innamorati, come si può essere

innamorati a diciotto anni, quando si distingue assai bene il fascino

dell’arte da tutte le altre cose.

Seguitammo in seguito a informarci del tenore nostro e di Annina nostra.

Costei non fece più carriera e ne restammo come personalmente

offesi, poi che avevamo riposto in lei tanta nostra fiducia. Ma Caruso

compensò a usura le nostre aspettazioni. Però non immediatamente.

L’anno dopo lo incontrai una sera al Gambrinus e mi disse con

rammarico che aveva inutilmente aspirato a essere l’interprete,

nella mia Mola, della Doña Flor, del van Westerhout,

scritta per la inaugurazione del nostro piccolo Comunale. Gli era stato

preferito, con il baritono Buti e la Bulicioff, il tenore Angioletti,

che era stato al S. Carlo un dolcissimo Lohengrin. “Già:

io non sono ancora celebre!” mi disse con quell’aria bonaria

e spavalda propria dei napolitani di genio che, come i bambini, sentono

Achille in seno, con la certezza che non mancherà mai il tempo

per metterlo fuori».

Frequenta i caffè, i concerti, i teatri e, attraverso la mediazione

di van Westerhout, entra in contatto col variegato ambiente culturale

napoletano.

Diventa amico di Roberto Marvasi, un raffinato intellettuale che in

seguito fonderà e dirigerà la «Scintilla».

Su questa rivista scriverà alcuni articoli in cui denuncerà i

legami fra camorra e politica e fra camorra e polizia. Il tema della

collusione fra la delinquenza organizzata e lo Stato è, inoltre,

presente nel saggio Malavita contro malavita, che Marvasi

pubblicherà, nel 1928, a Marsiglia, dove si è rifugiato

per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Si tratta di un opuscoletto

che raccoglie una serie di conferenze che egli tenne presso la Sezione

del PRI di Marsiglia sul tema della diffusione della criminalità nel

Meridione d’Italia negli anni immediatamente successivi alla

repressione del Brigantaggio e sull’uso politico che i governi

post-unitari fecero di camorristi, mafiosi e delinquenti vari. E’ questo

un approccio di straordinaria attualità poiché le sue

tesi hanno trovato una ennesima conferma negli accadimenti della nostra

storia recente. Questa amicizia continuerà nel tempo ed è testimoniata

dalle lettere che Marvasi inviò a Pesce nel corso del 1922.

Sempre a Napoli entra in contatto con Alfredo Catapano, un poeta e

scrittore destinato a seguirlo, alcuni anni dopo, nell’avventura

editoriale di «Aspasia». La sua visibilità pubblica

non era, comunque, legata alla produzione artistica, ma a un evento

della vita della Napoli di quegli anni. Catapano era, infatti, anche

un valente avvocato e, in tale veste, aveva patrocinato la difesa di

una ragazza veneta sedotta da un ufficiale di cavalleria. Recatasi

nella villa comunale presso il galoppatoio dove l’ufficiale si

esercitava per chiedere aiuto per il figlio che doveva nascere si sentì rispondere: «Portalo

all’Annunziata». La donna aveva una rivoltella con sé e

uccise il cinico seduttore.

L’arringa terminò con queste parole: «Liberatela

in nome di tutte le donne che soggiacquero alla violenza, all’inganno,

alla frode; di tutte le donne che per un bisogno d’amore credettero

alla bontà e alla sincerità delle false promesse; di

tutte le donne esposte al vizio, alla miseria, alla fame e che trovano

la virtù di risorgere, di vivere e di rigenerarsi nell’amore

e nella protezione di un figlio». La Bella Veneziana fu assolta

e Napoli impazzì di gioia. Centinaia di donne lo portarono in

trionfo cantando in coro: «tu hai difeso a causa, Alfredo Catapano,

e mò ‘a gente ‘e mane sbatteno pe’ttè».

Matilde Serao commentò la vicenda: «Se si uccidessero

tutti gli uomini che vedono una bella ragazza e se ne innamorano, non

crescerebbero più gli uomini». Animo tormentato e malinconico,

Catapano morì di morte volontaria il 28 febbraio 1927. Giovanni

Napolitano, anch’egli avvocato e poeta, nonché padre del

nostro Presidente della Repubblica, gli dedicò un libro e una

intensa poesia, Illusione di eterno, che si configura come

un potente inno alla vita.